クルマにおけるトラブルの中で最も多いと言われているのがバッテリー上がり。初歩的なトラブルだがダメージは小さくない。しかしそんな時にジャンプケーブルがあれば素早く対処できる。その使い方は是非知っておこう。

1.ジャンプケーブルとは

2.ジャンプケーブルの違いと選び方

3.正しいジャンプケーブルのつなぎ方

4.バッテリートラブルの際の注意点まとめ

1.ジャンプケーブルとは

ジャンプケーブル(ブースターケーブルともいう)とは、簡単にいえば、2台のクルマどうしのバッテリーをつなぐケーブル(電線)だ。黒いケーブルと赤いケーブルの2本がワンセットになっており、双方とも両側にバッテリーの端子やエンジンの部品などを挟むためのワニ口クリップが付いている。なぜ色分けされているのかというと、つなぐ際のミスを防ぐため。

クルマのバッテリーがあがってしまうとエンジンの始動ができなくなるが、ジャンプケーブルがあれば他車から電気を分けてもらいエンジンの始動が可能となる。

ちなみにエンジン車だけでなくハイブリットカーもバッテリー上がりのトラブルがおきる事がある。実はハイブリッドカーは駆動用(動力用)のバッテリーとは別に、ハイブリッドシステムの起動やエアコンやカーナビなど電装機器の電源として補機用バッテリーというのが搭載されている。そしてこの補機用バッテリーが上がってしまうと、バッテリー上がり(ハイブリッドシステムの起動ができない)が起きてしまうのだ。

そして、こういったバッテリー上がりのトラブルを解決してくれるのがジャンプケーブルだ。ジャンプケーブルを通じて電気を分けてもらうことでエンジン始動や、ハイブリッドシステムを起動が可能となるのだ。

2.ジャンプケーブルの違いと選び方

ジャンプケーブルはカー用品店やホームセンター、またネット通販などで簡単に購入することが可能だ。しかし、その種類は思いのほか多く、いざ選ぼうとするとどれを選べばいいのか迷ってしまうかもしれない。そもそも単なるケーブルなのに、なぜいくつもの種類があるのか? 理由はケーブルによって電流の許容最大値、A(アンペア)数に違いがあるためだ。

使用するクルマに合ったA数のケーブルを使用しないと、エンジンの始動時に必要とする電流を流すことができずエンジンが始動できないことがある。だから、そのクルマが必要とする電流を、余裕を持って流せるだけの性能を持ったブースターケーブルを選ぶ必要があるのだ。エンジンの始動時に必要とする電流の大きさは自動車(のエンジン排気量)によって異なるが目安はこちら。

50A以下/軽自動車、400CCまでのバイク

80A/2500㏄くらいまでの乗用車、大型のバイク

100A/大排気量の乗用車、ディーゼル車、2tトラック

120A以上/大型トラック、トレーラー

太いケーブル(A数の大きな)ケーブルであれば、下のクラスのエンジンも問題なく始動可能だ。軽自動車に100Aのケーブルを使っても何も問題はない。しかしその逆はNGだ。例えば、トラックの救援に50A以下のジャンプケーブルを使うのは絶対に避けなくてはいけない。理由は前述したようにエンジンの始動ができない場合があること、さらに、最悪の場合、ケーブルが熱を持ち発火してしまうことがあるのだ。そうなれば燃料に引火して大事故となってしまう可能性もある。くれぐれも使わないように気を付けよう。

主に乗用車のバッテリージャンプが目的ならば100Aなどのジャンプケーブルを用意しておけば十分だろう。また、A数だけでなく長さも重要なので気を付けたい。あまり短いと、故障車と救援車の間をケーブルでつなぐことができないことも。特にミニバンやSUVなどバッテリーの位置がエンジンルームの奥にある場合は注意が必要だ。

余裕を考えると5mほどの長さがあればいいだろう。ただし、あまり長いケーブルだとかさばる上、重く、値段も高くなるため長すぎるものもあまりおすすめできない。自分のクルマが救援してもらうことを考えて適切な長さのものを用意しておきたい。

3.正しいジャンプケーブルのつなぎ方

ジャンプケーブルに使用に必要なのはそのクルマに合ったジャンプケーブルと感電防止のゴム手袋だ。ドライバーなどの工具は特に必要ない。使い方も決して難しくない。重要なのはどの端子どうしをつなぐかと、つなぐ順番だ。その正しいつなぎ方と作業の際に注意すべきことなどの詳細は以下を見てほしい。

①車を近付ける

まずは、ジャンプケーブルが届くようにバッテリーがあがったクルマと救援車(電気を分けてくれる車)のボンネットを向かい合わせにしてできるだけ近づけよう。バッテリーの上がったクルマは当然移動できないので救援車側を丁度良い位置に移動させる。

②パーキングに入れサイドブレーキを引く

AT車ならPポジションにシフトを入れ、MT車ならニュートラルに入れる

サイドブレーキを入れて確実にクルマを固定する。電動パーキングブレーキ(EPB)車の場合はPレンジにシフトすると自動的にパーキングブレーキが作動するのでPに入れるだけでいい。

クルマを近づけたら救援車、故障車ともにギアはMT車ならギアをニュートラルに入れ、ATならセレクターをPにシフトしよう。さらに双方の車ともしっかりとパーキングブレーキもかけて動かないようにしっかりと固定する。

③エンジンをOFFにする

クルマの位置の調整ができ、ギアやパーキングブレーキのセッティングができたら救援車のエンジンを止める。念のためバッテリーの上がったクルマのキーもOFFにしておこう。

④バッテリーの位置を確認

ボンネットを開け、双方のクルマのバッテリーの位置を確認する。クルマによってはトランクに積まれている場合もあるので分からない場合は説明書を確認する。

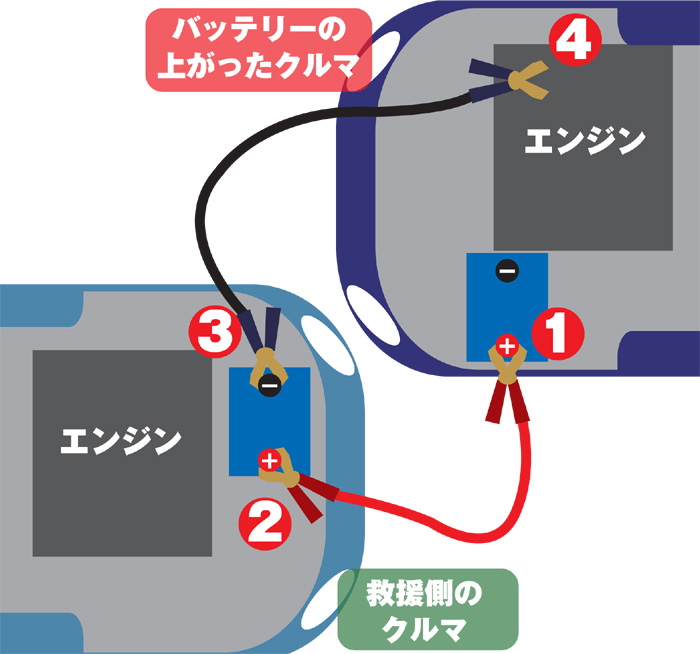

⑤故障車にプラスを接続

双方のクルマとも準備ができたら手袋を付け、バッテリーにケーブルを接続していく。まずは故障車のプラス側端子に赤いケーブルのワニ口をかませ接続しよう。カバーが付いている場合はカバーをあけてから金属端子につなぐ。

⑥救援車にプラスを接続

次に赤いケーブルの反対側のワニ口を、救援車のバッテリーのプラス端子に繋ぐ。

⑦救援車にマイナスを接続

赤いケーブルの接続ができたら次は黒いケーブルだ。救援車のバッテリーのマイナス端子に黒いケーブルのワニ口をかませて接続する。

⑧故障車にマイナスを接続

黒いケーブルの反対側を、故障車のバッテリー端子ではなく、エンジンブロックの塗装されていない金属部分に繋ぐ。エンジンの金属部分が見つけられない場合はバッテリーのマイナス端子につないでもOK。作業中はショートに注意しよう。

⑨救援車のエンジンをかける

ケーブルを正しくつなぐことができたら、次に救援車側のエンジンを始動。そして、アクセルを軽く踏みエンジンの回転数を少し上げる。

⑩回転数を上げ一分待ったら故障車のエンジンを始動

そのまま1分ほど待ったら、故障車のエンジンを始動する。キチンとケーブルがつながっていたら救援車のバッテリーによって故障車側のエンジンは始動となるはずだ。

⑪逆の順番でケーブルを外す

エンジンが始動したら故障車側のエンジンはすぐに止めずにケーブルを外す。外す順番はつないだ時と逆となるので最初に故障車側の-を外す。

⑫すぐにエンジンはとめずしばらく走行

ケーブルをすべて外したら、エンジンのかかった故障車は30分~1時間ほど走行し充電しよう。アイドリングでは十分な発電は行われず充電ができないので、面倒でもしばらく走行しよう。ある程度充電できたら完了だ。 これで救援はできたはずだ。

ただし一度上がってしまったバッテリーはダメージを受けている可能性がある。さらに、バッテリー上がりの原因がバッテリーの使い過ぎや劣化が原因ではなく、オルタネーター(発電機)などの故障かもしれないでの一度ディーラーや整備工場などで点検を受けるのが賢明だ。もしバッテリーも3年以上使ったものなら新品に交換しておくのが安心だ。

4.バッテリートラブルの際の注意点

ジャンプケーブルを使用する際は感電に気を付けよう。作業の際は素手ではなく絶縁性のあるゴム手袋などを装着しよう。作業中はジャンプケーブルのワニ口、ボディに不用意に触れないようにも注意が必要だ。不用意に触れるとショートしてしまうこともある。

ハイブリッドカーの補機用バッテリーがあがった場合も、ジャンプケーブルは使用可能だが、一つ注意がある。それは、ハイブリッドカーはガソリンエンジン車などからバッテリーの救援を受けることは可能だが、その逆はできないということ。なぜならハイブリッド車の電源系統やハイブリッドユニットを故障させてしまう可能性があるからだ。くれぐれもやらないように注意しよう。

まとめ

ジャンプケーブルは車載工具などには含まれていないので必要であればユーザー自身が購入し用意しておく必要がある。バッテリー上がりは頻繁に起きるものでもないし、起こしていいものでもない。それゆえにそうそう使うものではないが、万が一のことを考えればクルマに常備しておいてもいいだろう。

用意しておけば万が一の時自分が救援してもらえるだけでなく、旅先で困っているドライバーを助けてあげることもできる。それほど高価なものでもないので、トランクの空いたスペースにワンセット用意しておくといいだろう。 別の対策としてはエンジンの始動も可能なモバイルバッテリーなどを用意しておくのもいいだろう。これなら救援車がいないシチュエーションでバッテリー上がりを起こしてもエンジンの再始動が可能だ。少し高価だが、スマホの充電などにも使えるので持っていると何かと重宝するはずだ。

■(著)山田芳照 :バッテリージャンプの方法、DIY技術監修、DIY講師